文/满囤儿

随着奥巴马夫人打开信封,大家一直怀疑是却不愿相信是的事实终究还是发生了。《逃离德黑兰》这部没有提名最佳导演的影片,竟然逆袭最佳影片成功,把颁奖季的横扫风暴刮到了奥斯卡的最后高潮。

对于我辈这种奥斯卡的第三方而言,免不了唯恐天下不乱的心态作祟,总想着能有黑马啦之类的来爆个冷,好让自己的围观更满足。不过几年下来,我们发现奥斯卡最佳影片已经很少再像2005年那样惊心动魄了。它们在题材上渐渐有了趋势性。我们只要承认了学院的保守导致了趋势的存在,自然也就理解了这一部部不出意外的最佳影片的诞生了。

趋势1.带上适度的历史感

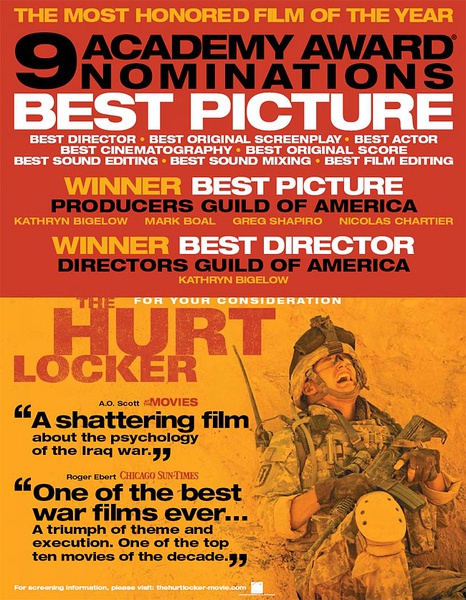

虽然不是每一部最佳影片都怀旧,但至少现代题材和完全古装的影片已经几乎没有竞争力了。82届的《拆弹部队》和本届的《逃离德黑兰》算是离我们的生活相对较近的,却也明确地限定在了一个独特的历史时期里。它们与我们的现实生活相比,还是得有一定的历史感。不过学院也不再喜欢那种纯正的历史影片了,因此那些根据名著改编的影片,往往只能去美术、服装、化妆奖项上找安慰了。

近几年故事背景离我们最远的也就是83届的《国王的演讲》。从中我们看到的历史感也没有特别浓。《艺术家》采用了黑白影像,看上去好像历史很久远,但其实有声片和无声片的更替,也不是百多年前的事儿。今年的《逃离德黑兰》最具代表性,1979年的故事背景,既与现代生活拉开了距离,又在话题敏感上保持了热度。貌似距离我们现在30年到300年之间,变成奥斯卡最佳影片最流行的故事背景年代了。

趋势2.故事带有揭秘性质

近几年奥斯卡最佳影片的格局都变小了,而且故事上也更加强调细节展现了。宏大的史诗级场面、纠结万分的动情场面、针锋现对的激烈场面,都不足以成为最受宠的元素。反倒是那些看似平静的外表,却循序渐进一点一点向着细节和背后真相探究的方式,越来越得到青睐。这使得近几年的奥斯卡最佳影片在故事上,看上去总有些揭秘的感觉。

比如《拆弹部队》就是在揭秘拆弹兵的心理是如何被战争扭曲的,《国王的演讲》在揭秘口吃过往如何去克服生理障碍的,《艺术家》是在揭秘有声片代替默片时那些巨星是怎么就陨落了,《逃离德黑兰》揭秘的自然是“中情局如何依靠一部假冒的电影将美国人带离德黑兰”。这些影片给我们讲的事件格局都不大,事件跨度都不长,但是都钜细靡遗地为我们拆解事件的细节发展,而且越来越细。其实不仅是最佳影片,连提名影片如今也是这个趋势,比如今年的《林肯》和《刺杀本拉登》,都是关注于细节描绘的代表。

趋势3.得把讨好学院老评委的目的藏起来

粗略看,近几年的奥斯卡最佳影片是越来越通俗了。很少再有影片像《老无所依》那样让人看不懂,也再也没有影片像《贫民窟的百万富翁》那样在叙事方式和结构上玩花样。不过如果你认为不玩些把戏就能拿走小金人,仍然是妄想。只不过那些炫技的、讨好学院评委们的东东,越来越被藏在了通俗易懂的表面之下了。

奥斯卡历史上,学院的评委们曾经对不少元素都曾表现出偏爱。如今的最佳影片只是把那些偏爱收起来了。比如《拆弹部队》里有反战探讨、《国王的演讲》里有励志的成分、《艺术家》里有对好莱坞默片时代的怀念、《逃离德黑兰》里有对好莱坞过分工业化的揶揄和讽刺。这也是为什么近几年的最佳影片往往在颁奖之前就已经惹起颇多争议的原因。大家争的就是这些讨好学院老评委的元素,究竟是有意为之,还是无心插柳。

趋势4.你得给美国老家伙们面子

毕竟奥斯卡是由美国电影艺术与科学学院颁发。其评委虽然很多很多,但是其核心还是那帮老家伙。个人感觉他们的原则是,只要自家货色有足够的成色就尽量不去选别家的。如果选别家的货,那也得是你的货里有说我们的好。因此说如果影片能够在完成自己的艺术诉求之外,捎带着给美国老家伙评委们些面子,就更好了。去年的《艺术家》和今年的《逃离德黑兰》已经连续两年把好莱坞电影放在了故事核心地位上了。明年要是再是一部与好莱坞电影有关的电影登顶,可就真得让人掂量掂量了。

最后修改于 2013-02-25 20:11

阅读(

?)

评论(0)编辑删除

评论 想第一时间抢沙发么?

想第一时间抢沙发么?